2024.12.23 14:57

※画像をクリックすると拡大します。

それはマイコンから始まった

コンピュータとデザインが出会う直接のきっかけは、マイクロコンピュータ「マイコン」(マイクロチップ)の出現にあると自分は考える。とうぜんマイコンはそれまでのメインフレームやミニコンほど性能は出せないし、簡易なことにしか使えない。しかし圧倒的に低価格であり、作れば作るほど安くできる。なにしろ原材料は「石」=シリコンなのだから(※1)。

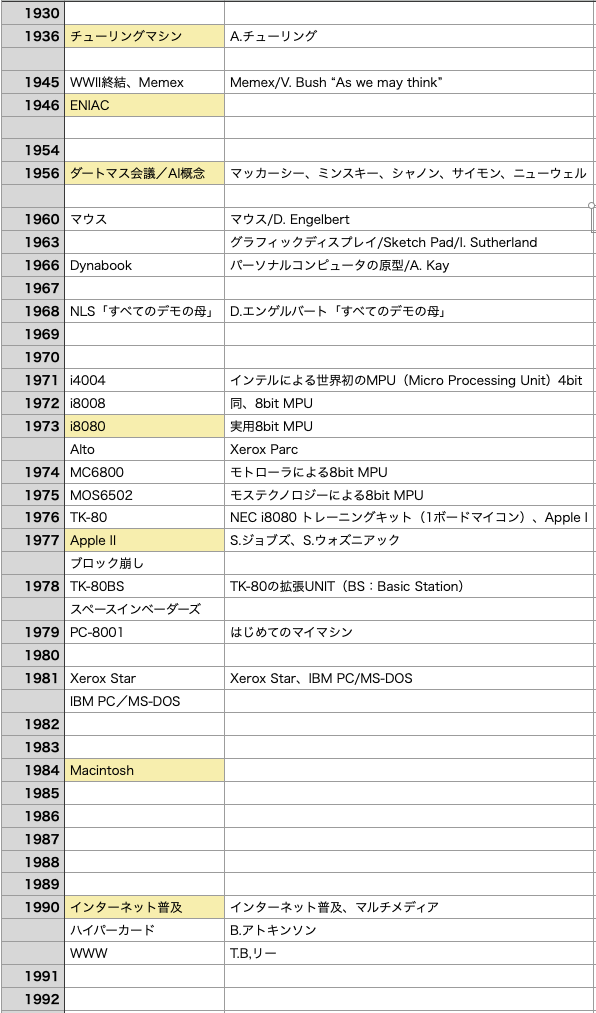

1971年、世界初のマイクロプロセッサ「i4004」がIntel から発表された。これは4bit のワンチップコンピュータだが、この開発依頼が日本の企業「ビジコン社」であることはよく知られている。電卓の開発を簡易化するための打診だったようだ。その後マイクロプロセッサは毎月/毎年改良され、1973年実用性のある8bit チップ i8080 が出ると、米国では若いホビーストたちに火が付いて、いろいろな「マイ・コンピュータ」がガレージから出て行くことになる。アップルの礎を築いた、Apple II も1976年には発表されている。日本でもNECなどが少し遅れて追随していく。その頃の雑誌の広告では、Apple II には70万円くらいの価格がついており、想像もつかない高値の花だった。

マイコンブームは、米国においてはジョブズも影響を受けたホールアースカタログに代表されるサブカルチャー的/草の根(grassroots)的な隆盛であったのに対して、大メーカー主導であったのは日本らしいといえば日本らしい。

〈マイクロコンピュータの特色〉

- 簡易:作るのもそれなりに容易であり素人〜ホビーストでもなんとかなる。作る人の拡大

- 安価:多くの人が手にできる。使う人の拡大

- 多くの人が使えば、さまざまな使い方がされる。用途の拡大

それまでのコンピュータの利用者は、研究者や高度の技術者であり、コンピュータにかんしても、専門家か半専門家である。しかしマイコンを使う人は、老若男女/万民、つまりあらゆる「素人」である。そしてホビーストの発想や素人の使い方は、「正当」なものというより、どちらかといえば、突飛おしもないものだった。こんなことにも使えるのか、というアイデアに満ちていた。それはとても幸せな時代だった。そんなことから、「使い方/操作の仕方」が問題として浮上してきたのは、当然のことである。

ユーザーインターフェースという考え

どうすれば「使えるのか」「使いやすくなるのか」「よくわかんない」「どうやったら使えるのか?」、そういうはじめの一歩から引っかかった。だから、コンピュータデザインは「ユーザーインターフェース/UI」から始まったといってもいい。

専門家にとっては、システムが使いにくければ自分で改善すればいい(※2)。またもしわからなければ、「マニュアル読んで勉強せよ」ということもできた。でも「素人」にはそれは無理だし、我慢して使わなければならないものでもない。

しかしもちろん、「使いやすさ」は始点であって、終点ではない。

わかりやすさは確かに大きな問題だ。操作ミスが起きにくいこと、ミスのリカバー、フェイルセーフも重要だ。でも、それだけのためにデザインしているわけじゃない、それは今の自分にはよくわかっているが、当時の自分には、モヤモヤと予感的に気づくレベルだった。でもそれは自分を動かした。

先を急がずに、その頃のことを、個人的なことと絡めて振り返ってみる。しばし、お付き合いを。

(※1)小田嶋隆の初期コラムに「我が心はICにあらず」がありそこからの引用(?)。石≒「いし」≒IC という駄洒落なのだがクスリとした。その元は高橋和巳「我が心は石にあらず」は高校生のころに読んだ気がする、内容は覚えていないが。

(※2)「ドリーム(原題:Hidden Figures)」という好きな映画に、NASAの専門家達が「IBM」の扱いに手を焼くシーン(実話)があって、笑える。