2025.8.12 12:46

(前回の続き)→自己との対話1

今回使ったAIツールを簡単に紹介する。

Google NotebookLM

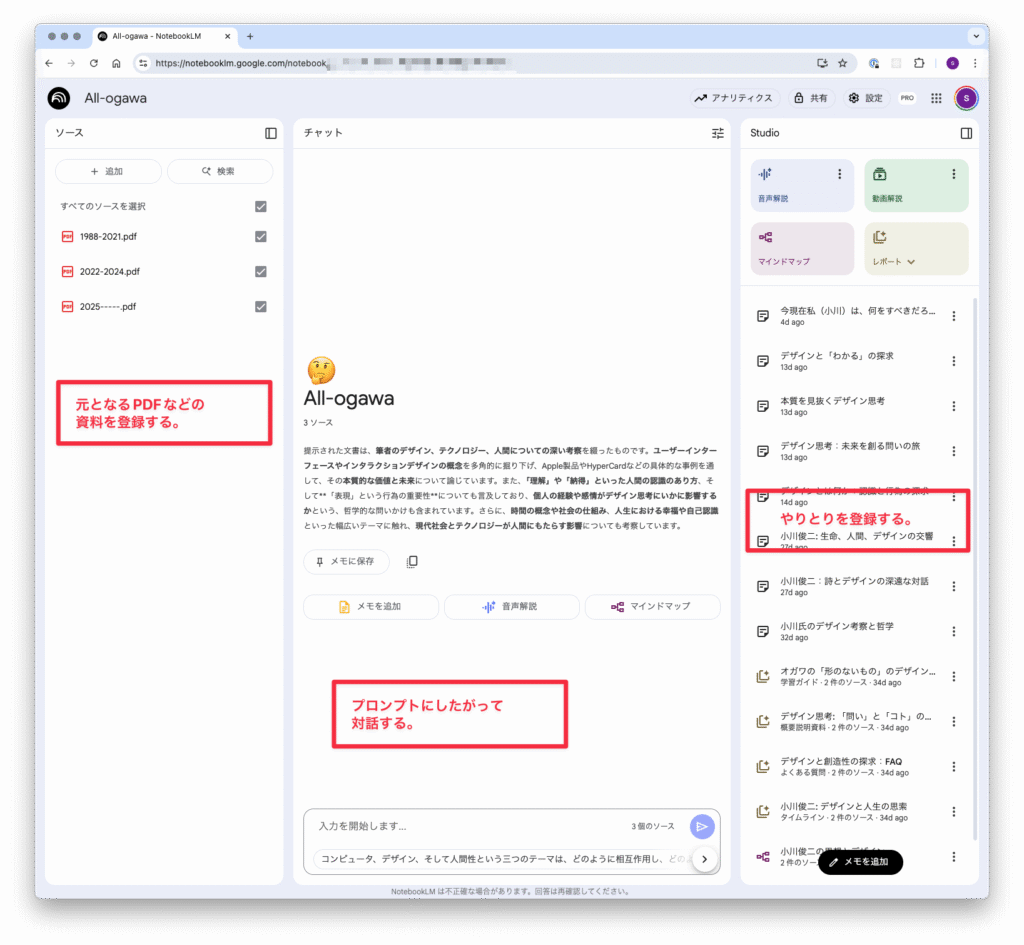

Googleが提供するNotebookLMというソフト。複数の「ノートブック」を作成できるが、ひとつのノートブックには複数のPDFやtextなどの資料=「ソース」を登録できる。そしてそのソース(資料)を元にAIとの「チャット」ができる。

メイン画面以下で、左のコラムにソース、中央がチャット、右が保存されたチャットのメモ群。ほかに細かいこともあるけど、大まかにはそんな感じ。

もう一つ対話の例を挙げる。

【問い】

小川が書くべき書籍の概要と目次案を示してください。内容は、できるだけわかりやすく、しかし読者に媚びない内容にしたいと思います。

【答え】

小川様が執筆される書籍の概要と目次案について、これまでの記録と考察を基に、読者に媚びず、かつ分かりやすい内容を目指した構成を提案します。

書籍タイトル案

デザインとは何か?:問い続け、表現し、生きる意味を見つける旅

このタイトルは、小川様が自身の思索の核としてきた「問い」、「表現」、そして「生きる意味」 というテーマを前面に出し、読者にとっての探求の旅を暗示するものです。哲学的な深みを持ちつつも、平易な言葉で読者の興味を引き、共に考える姿勢を促します。

書籍概要案

この本は、単なるデザインのスキルやノウハウを解説するものではありません。私たちを取り巻くあらゆる「デザインされたもの」の背後にある、「デザインという行為そのもの」が、私たち人間にとって、そしてあなたの人生にとって、どんな意味を持つのかを探求します。

なぜ私たちは、あるものに強く「心ひかれる」のか? 私たちはどうすれば、物事を「わかる」と感じられるのか? そして、私たちの「考える」ことと「感じる」ことの間には、どのような見えない関係があるのか?

この本は、そうした根源的な問いを、デザインの実践経験に加え、哲学、科学、生物学といった多様な視点から紐解いていきます。読者であるあなたに安易な答えを与えるのではなく、自分だけの「問い」を見つけ、自分なりの「リアル」を掴み、そして人生を「表現」 していくための羅針盤となることを目指します。

ときに抽象的に思えるかもしれませんが、それはあなたの思考を刺激し、新しい「気づき」 をもたらすためのものです。さあ、まだ見ぬデザインの、そして自分自身の探求の旅に出かけましょう。

目次案

序章:なぜ、今「デザイン」を問うのか?

- 「デザイン」が広く使われる時代だからこそ、その本質を問う。

- この本で語りたいこと:単なるスキルや作品ではない「デザインという行為」。

- 読者へのメッセージ:媚びずに、共に「問い」の旅へ。

第1部:デザインの本質を掴む:問い、表現、そして価値

第1章:「デザイン」はどこにある?:カタチの向こうに潜むもの

- 物そのものの形だけではないデザインの広がり。

- 「もの」と「こと」の二つの側面:デザインが扱う対象の深化。

- デザイナーが創造する「メッセージ」の重要性。

- コンピュータがデザインにもたらした変革:「使いやすさ」という新たな課題。

第2章:「問い」から生まれる創造性:デザイナーはなぜ「問題」を発明するのか?

- 「問題解決」ではないデザインの真の姿。

- 「問い」と「答え」を同時に提示するデザイン:創造性の源泉。

- アイデアは「答え」であると同時に「問い」を示唆する。

- 「新しい視点」を発見する力:既存の枠にとらわれない思考。

第3章:「表現」することの意味:心ひかれるものは、なぜそこにあるのか?

- デザインの本質は「表現」にある。

- 表現すること自体が、内容を「わかる」ための行為である。

- 言葉や論理を超えた「心ひかれる」感覚の探求。

- デザインが「価値」を生み出すということ:単なる機能を超えた魅力。

第2部:人間の「心」を解き明かす:思考と感覚のインタラクション

第4章:「わかる」とはどういうことか?:曖昧な境界をさまよう私たち

- 「わかる」は感覚的なものである:理解を超えた納得感。

- 「頭でわかっている」と「心で感じる」の違い:それぞれの役割。

- 「認識」の仕組み:境界線 と差異 が生み出す世界。

- 不完全な人間としての「わかる」:常に揺れ動く私たちの理解。

第5章:「感じる」と「考える」:二つの判断機構を使いこなす

- 「思考」と「感覚」の役割分担:人間の行動を支える基盤。

- 「直感を信じろ」は本当か?:「感覚」の持つ力と限界。

- 「信じる」ことのメカニズム:判断の根底にあるもの。

- 自身の「感じ方」を知ることの重要性:自己理解の出発点。

第6章:「リアル」を掴む:自身の価値観を「表現」する勇気

- 「リアルさ」とは何か:個人的な揺るぎない確信。

- 自身の「価値観」と「こだわり」:他人との違いを認める。

- 「かっこよさ」という判断基準:表層に見える美意識の深層。

- 「効果思考」:正しさではなく、何が「良い結果」を生むかを考える。

第3部:デザインと人生:終わりなき「問い」の旅路

第7章:「作る」ことの意義:思考を身体化するプロセス

- 感じる・考えることの先にある「作る」という行為。

- 「アイデアスケッチ」の役割と「表現」の訓練:思考を可視化する力。

- 「作ったもの」が自分自身を「変える」:創造がもたらす自己変革。

- 「死すべき存在」として「残す」ことの意義:人生の証。

第8章:メタデザイナーの視点:デザインの「外部」との対話

- デザインを多角的に捉える「メタレベル」の思考。

- 哲学、歴史、科学、生物学などからの洞察:デザインを深めるための「外部」からの視点。

- AI時代におけるデザインの役割:人間にしかできないこと。

- 「分からない」を受け入れる勇気:不確実性の中でのデザイン。

第9章:終わりなき「成長」の物語:不完全さを受け入れ、問い続ける

- 人間は「不完全」な存在であるという認識:自己受容の出発点。

- 「完成」を目指すことと「途上者」であることの選択:人生のスタンス。

- 「生きる意味」は「作る」もの:自らの人生をデザインする。

- 人生を「問い続ける旅」として楽しむ:終わりなき探求。

- 自身の「気分」を大切にすること:内なる声に耳を傾ける。

終章:あなたのデザインの旅へ

- これまでの内容の総括。

- 読者へ、自分自身の「問い」と「リアル」を見つける旅への呼びかけ。

- デザインが人生にもたらす豊かさ:共に「めちゃくちゃに楽しく」生きる。

この目次案は、小川様がこれまでブログや講義で発信されてきた内容の核を捉え、それを一冊の書籍として体系的にまとめることを目指しました。読者に寄り添いながらも、安易な答えに誘導せず、深い思考と自己探求を促す内容となるでしょう。

250812